众多自主品牌、新势力头部企业家和专家学者齐聚一堂,探讨着变革中的行业现状。如今的汽车行业,乱象层出。从过度营销、乱带节奏,技术误导,到现在的卷技术、卷配置、卷价格。北京车展前后的更是领导串门、大佬直播、总裁开门,用个体IP的饭圈营销方式换取泼天的流量。有人领军,就有人跟从。本该产品是核心,技术是堡垒,革新进化趋势,变成了引流量,雇水军,攻击对手。大家都在与时间赛跑,想抢到先手,凡事热衷速成,追风口。

车市战国,该快,捷足先登,拔得头筹;还是慢,稳步前行,厚积薄发呢?

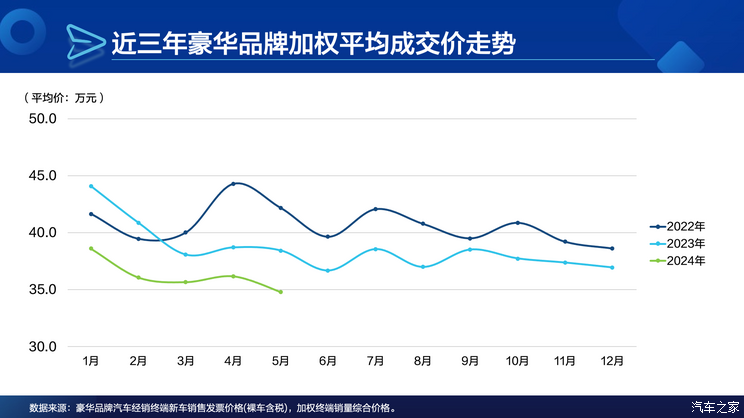

价格战在快速腾空市场

新能源战略原定2025新能源占有率达到20%,2035年新能源占有率达到50%。在2023年就已经达到31.6%,比原来的计划超前10年。如此高速发展2024年,汽车行业在变革中并没有步入正轨,营销方式就好似技穷一般,依旧在打价格战,目前至少有40个汽车品牌加入了厮杀。

特斯拉Model Y(参数|询价)将价格从2020年的48.8万元,降至如今的25.89万元。4年时间,几乎砍半,这个特殊的的变化让消费者重新开始定义“豪华品牌”的价值。时至6月连宝马都无法稳坐,主力新能源车型宝马i3开始了5折促销,价格直接“腰斩”进入20万以内。而刚刚发布的宝马i5,经销商也给出了6万不等的优惠。每月的销量数据,被新势力以打榜的方式占领热点。营销学中最低层的竞争方式,摆上高台。没错,看似膨胀的数据,是帮助车企获得短期的销量份额。但是,这种贱卖式的价格战,真的好吗?

『制图:汽车之家研究院』

好与坏并存,是众所周知的事实,市场经济中的这种必然性是无法回避的。中国品牌的崛起需要从“价格战”转向“价值战”。唯有长期主义的坚持,不断在技术上革新,寻求更出色的产品,才能实现健康而高质量的发展。急于求成的营销只会损害品牌,因为品牌的成长需要时间的积累,没有一蹴而就的品牌,只有经过不懈努力的积淀。

“快”不一定“好”

新势力的迅猛发展与其源自于互联网思维的造车模式密不可分。这些新品牌成立初期即面临迫切需要在短时间内打开市场的挑战。野蛮生长和急于求成只能靠“借鸡下蛋”的方式实现。例如,理想汽车与力帆汽车、蔚来汽车与江淮汽车,以及小米与北京汽车,在快速消费品行业的代工模式,纷纷出现在汽车行业里。为了快速推出产品,技术不足?那就选择合适的供应商来弥补。然而,未建立完整独立的生产工厂,势必会导致对关键零部件的掌控能力不足,无法全面把控车辆组装和动态品质。因此,新势力品牌想要在技术水平上超越传统车企,仍需深入探讨。有人甚至嘲讽这种跃进式的研发和拿来主义是汽车行业的“华强北”。

小米从雷军宣布开始造车,历经3年、1094个日夜,新车成功上市。尽管其可靠性存疑,但这一速度令人惊叹。传统车企通常会在新车上市前进行单车15万公里的耐久试验,整体测试不少于540万公里。

『近日网传冲出赛道的小米SU7视频截图』

打个比方,奥迪等车企公布过,标准的研发周期通常需要5-7年,从零部件选择到整车组装都要遵循严格的质量控制标准。测试阶段会包括高环、颠簸路以及各类特殊路况,如鹅卵石路、比利时路、扭曲路、搓板路和鱼鳞坑,甚至还有专门的沙井盖路等。传统车企通常让新车在这些路段跑数千公里,以测试其耐久性。考虑到每公里这些路的磨损相当于日常道路上的十倍,此外还会进行高热、高寒、高湿、风沙等极端条件下的测试,确保交付给客户的车辆处于最佳状态。小米是如何完成的呢?

新势力因为企业缺乏深厚的技术积累,所谓的“新”体现在它们敢于尝试新事物,提供前瞻性的体验。然而,在当前的新势力企业中,真正能够取得突破的并不多。传统车企曾有人说:“新势力会的,我们三年就会了;我们会的,新势力十年都学不会。”传统车企以其坚实的技术基础显得不畏挑战,然而在采纳新技术方面却显得较为保守。

也正因为传统车企慢,他们有充足的时间严格执行完整的生产周期和高标准。这包括战略规划、概念设计、工程设计、试制试验与认证、生产准备、量产试验和投产等各个环节。相比之下,一些新势力企业为了追求所谓的“快”,常常缩短设计和测试周期,降低标准。

来看一些数据:每款奔驰新车在量产前需要经历15000次仿真模拟碰撞测试和150余次实车碰撞测试;全球整车耐久性测试达到500万公里,相当于往返月球6.5次的距离。这些严苛的测试确保了交付客户的车辆不仅安全,而且耐用可靠。另外,奥迪车辆具备超过65000个监控点,以确保零件的关键尺寸误差不超过±0.5mm,而座椅真皮需求则经历了4万次摩擦试验。奥迪甚至在40°C、80%湿度的条件下进行了一百万次的振动测试。传统车企之所以能够如此严苛,是因为他们珍视品牌积淀的价值和百年来的制造经验。

被流量焦虑裹挟的汽车行业

价格之乱还未成定局,流量又成为各大品牌竞争的关键点。有专家指出,流量的重要性不言而喻,但过多的流量并非总是有利的。流量如同一把双刃剑,善用时可以带来高曝光和订单转化率,因此通常被视为多则妙。所以,最近流量的焦点开始从品牌和产品本身,转移到了企业高管或创始人身上。亲自下场直播,讲解,打造起类似于明星“饭圈”文化。

要知道“饭圈”的喜与恶会导致极端化和情绪化。汽车作为大宗消费品,尽管能够轻松成为热议话题,但要将其成功转化为实际销量却只有少数例子。反而,大IP们存在被过度关注,所带来风险和危机,也许一两句话就能生成无法挽回的结果。

『 余承东