由智能化、电动化带来的全球汽车产业的大变革已经取得成效。在这一轮变革中,技术快速迭代,消费者需求也发生了明显改变,甚至在我国形成了“无智能,不电动”的特有现象。若将智能、电动这两个标签拆分来看,后者相对较低的门槛本就是我国绕过传统壁垒实现竞争的根源所在,前者则是“换道超车”的差异化竞争的重要倚仗。

也就是说在随后的进一步变革中,智能化能力的强弱,将直接决定车企的竞争上限。如今的智能座舱发展可谓日新月异,巨屏、车外语音、手势操控等新配置/功能不断涌现,而在智能驾驶领域,大家越来越卷。

其实想实现真正的自动驾驶,无非是两条路径:第一条是自上而下,直接定位到L4\\L5级别无人驾驶,再将配置、能力逐步下放,从而实现低成本解决绝大部分无人场景;第二条则是如今主机厂们惯用的形式,自下而上,量产低级别智能驾驶,并通过其环节中产生的大量数据不断迭代技术,向更高级别演进。在这条路线中,能否量产是最关键一环。

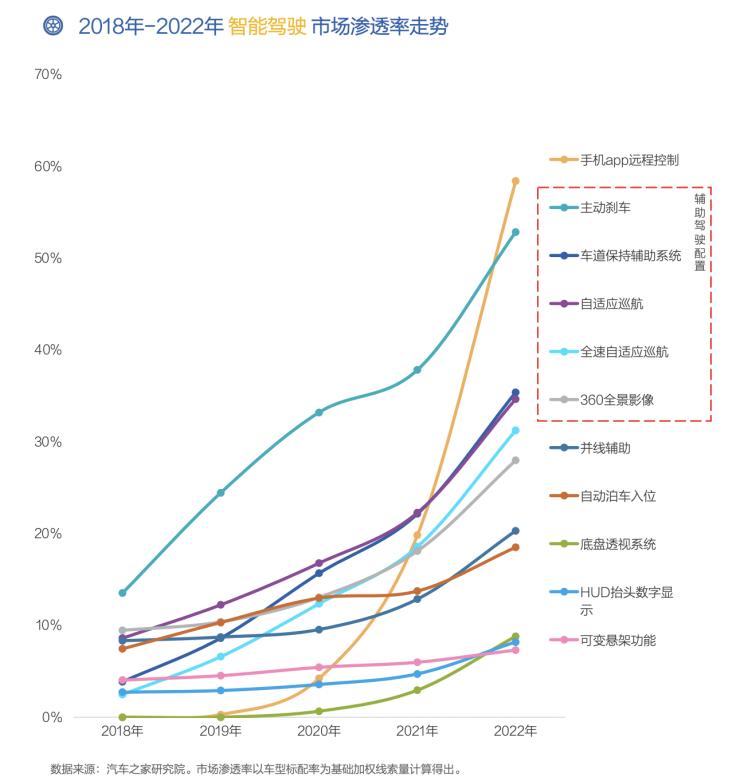

据汽车之家研究院公布的《中国智能汽车发展趋势洞察》报告中显示,2022年,主动刹车、车道保持辅助系统、自适应巡航系统等L2级智能驾驶代表性功能的市场渗透率高速增长,哪怕此前略显保守的海外品牌,也将上述部分功能当成了新车标配。

但在真正考验“L2+”智能驾驶能力的领域,比如城市NOA