“与其内卷不如出口”,这是今年非常流行的一句话。

从2021年出口量突破200万辆,到2022年突破300万辆,中国车企正在大举走出国门。在近日举行的2023中国汽车论坛上,中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红预测,2023年中国汽车出口预计超过400万辆,出口额将突破800亿美元大关。

一时间,中国汽车出口量超过日本问鼎世界第一的变化,受到社会广泛关注。但孙晓红提醒,按照出口金额排位更能反映中国汽车出口实际情况。“中国汽车出口所处实际位置,应该排在第三或第四。”

另一方面,尽管出海的前景非常好,但沿途荆棘丛生。从2022年开始,国际地缘政治冲突等外部风险正在急速上升,包括贸易政策、产品准入、绿色壁垒,数据合规等方面都对寻求全球化发展的中国车企带来不小的挑战。

值得一提的是,中国于2022年替代土耳其成为欧盟汽车进口第一大来源国,但近期行业内有传言称,欧洲为了保护自己的汽车产业,可能会考虑对中国电动汽车进行反倾销调查。

在重重挑战下,中国车企出海还能高歌猛进吗?从“产品出海”向“价值链全球化”飞跃,中国车企又走到哪一步了?

欧盟发起反倾销、反补贴调查?

据中国汽车工业协会统计,2022年中国汽车出口达311.1万辆,同比增长54.4%,其中新能源汽车出口量为67.9万辆,出口占比约为22%。2023年前五个月,汽车出口量为175.8万辆,同比增长81.5%。

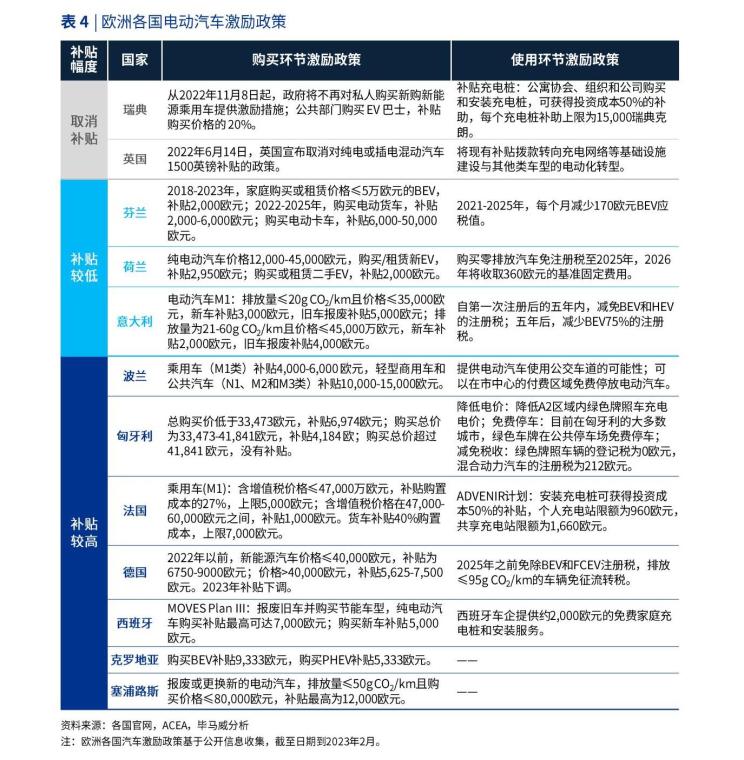

近两年,中国新能源车企将欧洲市场视为出口第一大区域,背后主要因为欧洲对新能源汽车的政策支持、欧洲强劲的新能源汽车市场表现,叠加中国新能源汽车产业链完善、规模优势明显等因素共同促进越来越多的新能源车企“出海”欧洲。

然而,中国新能源车企的强势出海也让欧盟产生忌惮。近期,法国媒体一则消息称,欧盟计划对中国新能源汽车发起反倾销、反补贴的调查。

根据欧洲统计局的数据,中国汽车2022年在欧盟汽车市场只占到2.9%。“这个比重还是非常小的,今年预测最多约占到3.4%情况。我们不理解欧盟为什么对中国新能源汽车如此担心。”孙晓红认为,欧盟和中国新能源汽车发展,主要是由于发展阶段错位造成的,因为中国新能源汽车发展比较早,以至于当中国新能源汽车政策措施开始退坡的时候,正是欧盟和美国新能源汽车补贴增长的时候。因此,这个阶段无论从车型还是质量来看,欧盟认为中国新能源汽车的竞争力凸显,所以欧盟内部出现了这种声音。

这给中国车企出海欧洲带来不确定性。据一位知名国内车企的总裁透露,“从欧盟发起的双反调查结果来看,中国所有车企大概接近90%都受到限制,包括上汽、奇瑞、蔚来等,或多或少都增加了关税,影响车企的走出去。双反调查不是一家企业的事情,汽车行业协会应该把中国车企组织起来,一起去应对这件事,不然50%的关税,对于车企而言是不可承受之痛。”

此外,从倾销层面,孙晓红认为,中国汽车目前在欧洲价格不存在倾销问题,整个价格非常合理。所以希望中欧双方本着互利互信的原则妥善处理这个问题。

眼下,欧洲出台的规则较多,主要以绿色、降碳为主。除了前面提到的双反调查,欧盟还于2022年3月通过了《欧盟电池和废电池法规》,引入了电池护照概念,如果拿不到电池护照可能就无法进入欧洲市场。

除了欧盟,美国也在2022年出台了《通胀削减法案》,在2023-2033年对符合条件的新能源汽车消费者和生产者进行补贴,其中新购电动汽车抵税上限为7500美元/辆,但是该法案对符合要求的车辆做了严格的要求,包括电池材料要求、车辆装配要求、车辆价格要求、购车人收入要求等。比亚迪执行副总裁李柯近日称,这会提高美国消费者购买电动汽车的成本,并非常明确地表示,“美国市场不在我们目前的考虑范围之内”。

国内一片赞歌?还处于较初级阶段

虽然近年来中国车企在全球市场取得突破性的成就,但冷静下来思考,后面的路道阻且长。

孙晓红指出了车企走出去的定位问题。现在有一种说法,是2022年中国汽车出口超过德国排第二,2023年1-5月超过日本排第一,但孙晓红认为,如果根据2022年全球的国别出口数据,中国的出口情况是排在第四位,排在德国、日本、美国的后面。排的依据是根据金额,这基本反映了中国汽车出口的实际排位情况。”

这意味着,中国汽车出口均价不及日本、德国等传统汽车强国。“对比丰田汽车的产销分布,中国汽车行业走出去还有很长的路要走。”孙晓红举例,丰田汽车2022年全球销量为1055万辆,其中日本国内销售204万辆,海外销售851万辆;同期丰田汽车全球产量为1072万辆,国内生产只有378万辆,海外生产达到694万辆,生产重心集中在海外。

另一位在海外布局的中国车企高管称,“目前国内一片赞歌,但实际上中国汽车没有做得那么好,出口也没有那么好。一是今年发货量比较多,但卖了多少?很多在水上飘着,或者在经销商店里存着,真正交易出去多少?一定不会比日本多;二是像德国、日本早就过了从母国整车运到目标市场,这种时代已经过去了,我们还处在人家好多年前的状态,这个不值得我们炫耀。”

在他看来,中国汽车“走出去”,不单单是整车走出去,而是真正“走进去”,成为当地的企业公民,也要走日本和韩国企业的路子,把各个地方打通,吸收更多市场能量和人才能量,变成全球化系统,让当地离不开中国。

中国汽车工业协会副秘书长魏文清也表达了类似的看法。“出口是一个生态的出口,首先是涉及关税壁垒破除和技术等非关税壁垒破除。中国加入WTO时,加入很多双边和多边协议,所有国家都对汽车非常重视,汽车是很难谈判,为了不影响这些协议,很多都采用了例外处理,还有很多障碍需要处理;第二,生态出口,比如这几年遇到的最大问题是车运出去,国际物流能力不足,其实我国金融,以及整个上下游的配套还没有出去。只有生态扎根到这个国家以后,汽车才算是真正走出去;第三,信息和协同不够,我国企业缺乏当地市场信息、消费者洞察,这方面也有很多的诉求。”

“整个出海可以分成五个阶段:第一阶段,机遇型贸易;第二阶段,品牌型贸易;第三阶段,简单KD制造;第四阶段,全面本土化制造;第五阶段,连母国都分不出来的全面国际化,整个价值链在全球根据市场分布的,而不是集中在某个地方。”魏文清给出了建议,现在中国初级阶段已经基本过了,现在处于第二、第三阶段,但不同企业不一样,也不是一步一步走过来,也有直接跳到第三、第四步。汽车是密集型产业,资本密集、技术密集和劳动力密集,没有哪个集团可以‘撒胡椒面’在全球打,需要聚焦重点区域。

“如果充电不能保障,车出海也会遇到问题”

根据预测,2023年新能源汽车出口占比有望提升至35%。然而,中汽研新能源汽车检验中心